|

烏山大橋が出來る迄、茨城縣の緒川村方面への交通を支へたのが此方、宮境橋であります。

今は其役目を終へ橋は撤去され、跡地には其記念碑が建立され、長年に亙る感謝の意が記されて居ります。

扨、今囘は其宮境橋の痕跡を見て行かうと思ひます。

では此方、右岸側から見て行きます。 |

|

那珂川。

立派な親柱であります。

多分でありますが、痛んでゐるのは當初の急カアブだつた線形の頃の名殘の爲では無いかなと思はれます。 |

|

宮境橋。

渡河地點が變はつて仕舞つた爲に、新たな橋には此名前が受繼がれ無かつたのでせうか。 |

|

橋臺の牀盤か載つてゐた部分。

後年に成つて舖裝が盛られたと云ふのが分ります。 |

|

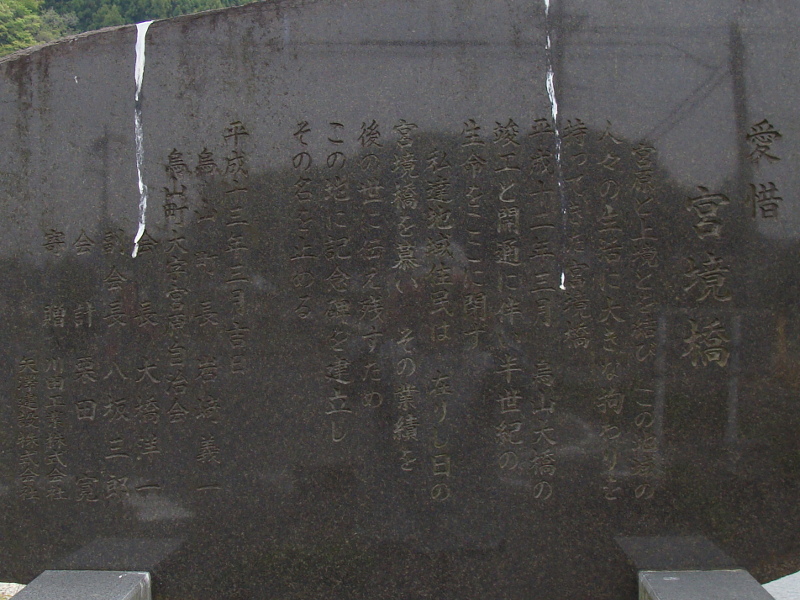

石碑の文章であります。

『愛惜 宮境橋

宮原と上境を結び この地域の人々の生活に大きな拘りを持つてきた宮境橋

平成十二年三月 烏山大橋の竣工と開通に伴い半世紀の生命をここに閉ず

私達地域住民は 在りし日の宮境橋を慕い その業績を後の世に傳え殘すため

この地に記念碑を建立し その名を止める』

何か泣けて來ます。

宮原と上境を結ぶから宮境橋、良い名前であります。 |

|

下から宮原側の橋臺を眺めて見ました。

撤去された宮境橋の竣功自體は昭和廿四年でありますが、向つて左手の歩道部分は後年に成つてから附足された物と思はれます。

取附道路部分も含めて築堤、なのでせうね、側壁部分は石積で補強されて居ります。

其と、如何いつた具合で橋臺に桁が取附られてゐたのか、伺ひ知る事が出來さうであります。 |

|

上境側の橋臺であります。

橋臺手前に横たはつてゐる構造物は、完成當時の橋脚だと推察致しました。

航空寫眞で確認致しますと、昭和廿一年には同じ位置に橋が架つてゐるのが確認出來まして、翌廿二年には無く成つて居りますので、恐く流出して仕舞つたのでせう。

さうして、廿三年からは橋脚が建設されてゐるのが確認出來ますので、恐く二.五代目が平成の世迄交通を擔つてゐたのでせう。

何故.五なのかは後程記します。

では、左岸側へ移動致します。 |

|

上境側、舊道側から見る眞正面の姿であります。

斯うして見ますと、舊々道への直角に折る具合が良く分かると思ひます。

其にしましても、右側の親柱の位置からしまして幅員の狹窄具合が御分かり戴けると思ひます。 |

|

其橋臺の下に横たはつてゐる、多分橋脚であらう物を見てみました。

多分、其直前と云ふか直の奧側に在ると云ふか殘つてゐるのが、橋脚の基礎近くの部分なのでは無いでせうか。

斯うして見れば如何云ふ型、例へば時代的に尖頭型だつたのか如何か分るかなと思つたのでありますが、一寸之は分りませんでした。 |

|

此方の橋臺の牀盤が載つてゐた部分、宮原側とは違ひ、鋼材は置かれてゐませんでした。 |

|

宮原側の橋臺を眺めて見ます。

橋脚は全て綺麗に撤去されてゐる樣であります。 |

|

此方の左側の親柱は撤去されて居りました。

若しかしますと、歩道との位置關係で取拂はれてゐるのでせうか。 |

|

宮境橋。

此方の親柱、何故か橋桁側の方が痛んでゐるのでありますが、橋の狹窄具合の關係で、如何しても打當て仕舞つたと云ふ事でせうか。 |

|

宮境橋の銘板が附てゐる親柱の一角に、昭和卅五年度竣功の銘板が見られました。

何故橋自體は昭和廿四年竣功なのに此方には昭和卅五年と表記されてゐるのか、其は、ええと、確か昭和卅四年の伊勢灣臺風の時(だつたかな!?)、

宮原側の一徑間を殘し流出し、其復舊工事で上境側の三徑間が新たに架替られました。

但し其時、全國的に被害甚大だつたからだと思ふのでありますが、災害復舊法に因り橋の幅員は三.五米と定められましたので、

途中で擦違ひ困難な橋が生まれる要因と成つて仕舞つたのであります。

と云ふ樣な話を、實際に架橋に携はつた方から直接聞きました。

但し、災害復舊法とは公共土木施設災害復舊事業費國庫負擔法(昭和二十六年法律第九十七號)の事を指すのか如何か、其と何の臺風だつたのかは正直な處、

拙が失念して仕舞ひまして正確な處は自信が無いのでありますが、まあさう云ふ樣な譯なのださうであります。

交通の難所だつた事と、老朽化に因り烏山大橋に交代したのだと思はれますが、往時は綺麗なトラス橋でありました。

(何トラスなのかとか專門的な事は拙には訊か無いで下さい)

拙も一杯御世話に成りました。

宮境橋、今迄如何も有難う。

以上、御附合有難う御坐いました。 |